El orgullo que supimos construir

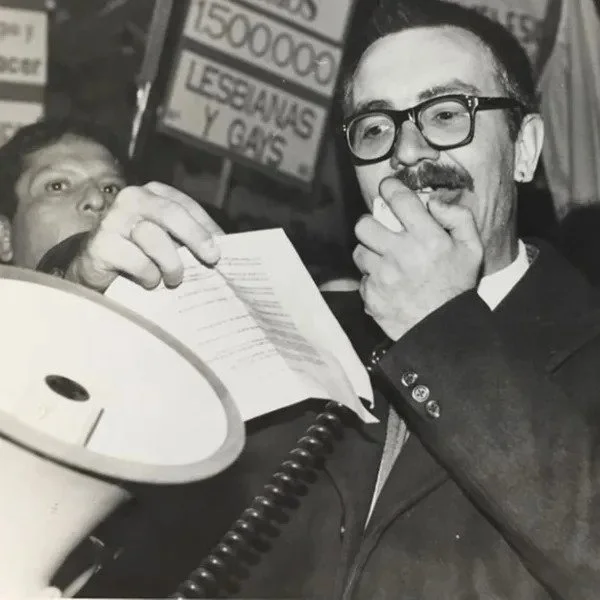

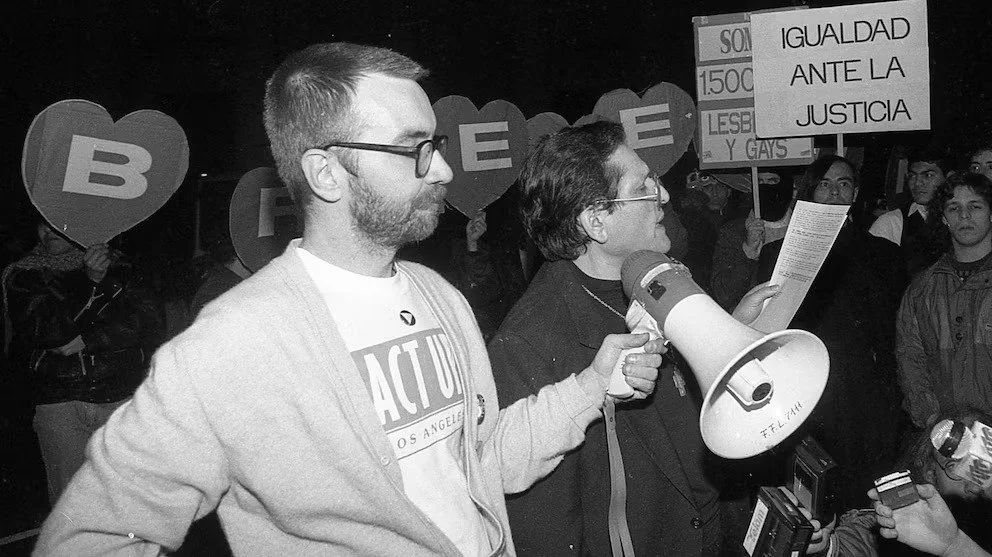

/“Putos unidos” dijo Carlos Jáuregui, un profesor de historia, oriundo de La Plata. Desde su adolescencia se reconocía como homosexual, el término con el que solía designarse a toda disidencia en aquellos años. Lo dijo en una asamblea realizada en el sótano de un boliche porteño, un día de abril de 1984. Putos unidos, dijo, aunque la sociedad en la que él vivía aún no estaba preparada para semejante declaración.

Ese encuentro, donde Jáuregui propuso ese nombre para llamar a la organización que estaba naciendo entre la gente allí reunida, tenía lugar apenas unos meses después de la recuperación de la democracia en el país.

En Argentina hubo una experiencia previa de la comunidad disidente organizada: en 1973 se conformó el Frente de Liberación Homosexual (FLH) integrado por distintos grupos que realizaban acciones contra la discriminación hacia el colectivo LGBTIQ+ desde fines de los 60. Unificaron sus luchas, hasta que la persecución y la violencia, que se acentuó con la última dictadura cívico-militar, llevó al FLH a su disolución.

Entonces pensaban que, con la asunción de Raúl Alfonsín, pararía la violencia sistemática que atravesaban las disidencias. Sin embargo, lo que realmente ocurrió, fue que la persecución por parte de la policía no cedió. En la Ciudad de Buenos Aires estas se sustentaban en reglamentaciones conocidas como edictos que penalizaban actos como “exhibirse en la vía pública o lugares públicos vestidos o disfrazados con ropas del sexo contrario” o a las personas que “incitaren o se ofrecieren al acto carnal”.

La asamblea fue motivada por un hecho en particular: días antes, una razzia policial en un bar del barrio porteño de Balvanera terminó con más de 200 detenidos. Un hecho más de violencia que las disidencias no estaban dispuestas a dejar pasar. Se reunieron y conformaron la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), una asociación civil.

Días más tarde, los asistentes eligieron como presidente de la CHA a Carlos Jáuregui y a su vicepresidente, Alejandro Zalazar. De casi 100 personas presentes, solo 14 firmaron con nombre y apellido la documentación requerida para la conformación de la misma.

Esta nueva organización tenía objetivos claros. Además de visibilizarse ante la sociedad como “homosexuales”, pedían por el libre ejercicio de la sexualidad, la separación de la Iglesia del Estado y el cese de la violencia en todas sus formas y de la discriminación en todos los ámbitos.

Para cumplir con lo propuesto, solían aparecer en los medios. Con solicitadas en el Diario Clarín, o aquella histórica tapa para la Revista Siete Días en que Carlos Jáuregui sale abrazando a otro militante homosexual, Raúl Soria. También asistían a debates en televisión y folleteaban en la vía pública. La CHA recibió el apoyo de diversos organismos defensores de los derechos humanos y participaron de varias movilizaciones en conjunto.

En 1988 Jáuregui abandonó la CHA, pero no por ello dejó su militancia. Carlos había perdido a su novio, Pablo, hacía un tiempo y se vio obligado a abandonar el hogar en el que convivía con él, ya que no tenía documentación vincular alguna. Este hecho fue uno de los momentos que marcó su activismo. Junto a varios compañeros, fundó la organización Gays por los Derechos Civiles (Gays DC) en 1991.

Con Jáuregui a la cabeza de este espacio, se promovió la Ley de Unión Civil entre personas del mismo sexo, que llegó a tomar estado parlamentario aunque luego no lograra los votos afirmativos suficientes.

En 1992, el grupo lideró la primera Marcha del Orgullo en las calles de Buenos Aires, hecho que sentó precedentes para el movimiento LGBTIQ+ en todo el país. En su libro La homosexualidad en Argentina, Carlos Jáuregui resume en breves líneas su lucha: “el darnos a conocer como homosexuales es quitarnos una máscara que, de otra forma, estaremos condenados a llevar de por vida. No hacerlo implica una aceptación complaciente de la culpa y el miedo en el que hemos sido educados”. Reconociendo también que “no es una tarea fácil de asumir”, contrastó esto con una certeza aún más grande: el orgullo es una respuesta política.

A días de su fallecimiento, el 20 de agosto de 1996, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incorporó a su Constitución un artículo por el que Jáuregui militó con más fuerza en el último tiempo: en el mismo se reconoce, por primera vez en América Latina, la no admisión de discriminación por motivos de género y orientación sexual.

En 2012, se presentó un proyecto de ley en la Legislatura Porteña para establecer esta fecha como el Día del Activismo por la Diversidad Sexual. A nivel nacional hubo presentaciones similares que no llegaron a ser tratadas. Aún así, el reconocimiento de la comunidad LGBTIQ+ a Carlos Jáuregui es permanente. También a quienes militaron antes, durante y después de él, por el derecho a vivir en libertad y con orgullo.